Визуализация диссинхронии для кардиоресинхронизирующей терапии

Аннотация

В статье представлен анализ собственного опыта в свете мировой литературы по широкому спектру методик в оценке электрической и механической диссинхронии сердца. За последние десятилетия были предложены различные варианты оценки, начиная от простых и легко выполнимых вариантов, таких как 12-канальная электрокардиография, и заканчивая более сложными и дорогостоящими методами, такими как инвазивное электроанатомическое картирование. Несмотря на многообещающие результаты, ни одна из методик пока не стала универсальной, способной ответить на все вопросы. В этой связи многогранный процесс оценки диссинхронии продолжается.

Диссинхрония миокарда — это состояние, при котором происходит нарушение координации сокращений различных частей сердца. Различают электрическую и механическую диссинхронии. Механическая диссинхрония может быть первичной на фоне обширных рубцов, но без детектируемых нарушений электрической проводимости или вторичной, как физическое проявление электрической диссинхронии [1]. Также можно подразделить диссинхронию на внутрижелудочковую (ВЖД), межжелудочковую (МЖД) и атриовентрикулярную. Несогласованность работы сегментов миокарда приводит к серьезным сдвигам с формированием хронической сердечной недостаточности (ХСН). Появление сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в арсенале помощи стало мощным инструментом в борьбе с ХСН и низкой фракцией левого желудочка (ЛЖ). Эффект лечения достигается путем индивидуально оптимизированной стимуляции миокарда. В этой связи определение диссинхронии имеет значение как перед имплантацией СРТ, так и в послеоперационном периоде наблюдения за таким пациентом.

Оценка электрической диссинхронии

12-канальная электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) является наиболее часто выполняемым исследованием в рутинной клинической практике кардиолога. Это можно объяснить рядом факторов: простотой выполнения и низкой стоимостью затрат на исследование, что позволило использовать ЭКГ повсеместно.

ЭКГ перед ресинхронизирующей терапией. В современные рекомендации по классу и уровню доказательности отбора пациентов на СРТ включены ЭКГ критерии (ширина и морфология комплекса QRS). Согласно современным рекомендациям Европейского общества кардиологов [2], пациенты с ХСН со сниженной фракцией выброса ЛЖ, получающие оптимальную медикаментозную терапию, имеют право на проведение СРТ, если продолжительность QRS составляет ≥130 мс. Говоря о морфологии комплекса QRS, стоит сказать, что исходный паттерн по типу именно блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) сопряжен с большей диссинхронией и, как следствие, с большей вероятностью эффекта от СРТ [3]. На сегодняшний день для определения БЛНПГ определен ряд ЭКГ характеристик [2][4]. Пациенты с паттерном БЛНПГ имеют класс I или IIA показаний к СРТ, а пациенты без такой морфологии — класс IIA или IIB. По 12-канальной ЭКГ, наблюдая расширенный комплекс QRS с наличием или без морфологии в виде БЛНПГ, можно только в целом предположить о наличии диссинхронии.

ЭКГ интраоперационно при имплантации СРТ устройства. При операции стараются достичь максимально узкого стимулированного комплекса QRS насколько это возможно. Это будет косвенно свидетельствовать о выполнении оптимальной синхронизации сердца. Нужно понимать, что ЭКГ отражает суммарный процесс активации сердца на поверхность тела.

Также интраоперационно можно измерить показатель QLV на собственном ритме. Он отражает временной интервал от начала комплекса QRS до начала электрограммы чувствительности с активного полюса левожелудочкового электрода на собственном ритме. При вторичном анализе многоцентрового SMART-AV исследования было установлено, что при увеличении интервала QLV >95 мс наблюдается значимое обратное ремоделирование за счет коррекции диссинхронии [5]. Однако не во всех работах QLV демонстрировал такую связь [6]. В настоящее время считается, что QLV обладает умеренной предсказательной ценностью.

ЭКГ после имплантации СРТ устройства. В послеоперационном периоде пациент наблюдается амбулаторно в кабинете программирования устройств. Во время визитов стараются оптимизировать параметры так, чтобы добиться максимально узкого стимулированного комплекса QRS. Это достигается с использованием интегрированных режимов автоматической настройки имплантированного устройства либо врачом вручную.

Векторкардиография

Векторкардиография (ВКГ) — это старый метод, который вновь обрел популярность у ряда научных групп. Измеряется электрическая активность сердца в виде векторной петли, состоящей из мгновенных магнитуд и направлений в трехмерном пространстве для каждой временной точки сердечного цикла. ВКГ может быть получена с помощью настоящей ВКГ системы Франка (7 регистрирующих электродов) или реконструирована из стандартной 12-канальной ЭКГ с помощью математической матрицы преобразования. Площадь QRS, полученная с помощью реконструированной ВКГ, используется для выявления пациентов, которым будет полезна СРТ. Показаны преимущества по сравнению с обычной ЭКГ [7][8]. В целом появляется все больше доказательств того, что большая площадь QRS ассоциируется с благоприятными клиническими исходами после СРТ и что поэтому ВКГ имеет дополнительное значение при отборе пациентов.

Ультравысокочастотная ЭКГ

Стандартные системы ЭКГ регистрируют в диапазоне 0,05-100 Гц или 0,5-150 Гц с шестью прекордиальными отведениями и тремя отведениями от конечностей. Метод ультравысокочастотной (УВЧ) ЭКГ регистрирует сигналы с высокой частотой дискретизации и шириной полосы до 1500 Гц. При этом ЭКГ анализируется в 16 частотных диапазонах (ширина 100 Гц, шаг 50 Гц, диапазон 150-1050 Гц) от восьми прекордиальных отведений (V1-V8) [9][10]. Электрическая задержка в желудочках по методу УВЧ-ЭКГ ≥31 мс была значимо ассоциирована с высоким риском смерти у пациентов с БЛНПГ [9]. После валидации в популяции MADIT-CRT электрическая задержка желудочков, полученная с помощью УВЧ-ЭКГ, стала использоваться в качестве измерения диссинхронии в ряде клинических исследований [11][12]. В целом УВЧ-ЭКГ может быть применена в клинической практике. Ее основное преимущество — оценка и визуализация диссинхронии в реальном времени, что может оказаться полезным при имплантации и оптимизации любых устройств для СРТ.

Неинвазивное картирование потенциала поверхности тела

Данная методика (body surface potential mapping) представляет собой неинвазивное определение потенциала на поверхности торса. Реализована она в виде ЭКГ системы, которая представляет из себя пояс со встроенными 50 электродами. Данный пояс накладывается на грудную клетку. С каждого электрода записывается сигнал и рассчитывается время активации. Далее подсчитывается стандартное отклонение (SD) времени активации. Это было предложено в качестве новой метрики для оценки электрической диссинхронии. Было проведено рандомизированное исследование. Однако несмотря на значительное снижение SD времени активации, после СРТ, в группе с ЭКГ-поясом по сравнению с контрольной группой, между двумя группами в целом не было значительной разницы в обратном ремоделировании ЛЖ [13].

Производный метод от ЭКГ-пояса был недавно предложен Bank AJ, et al., где данные сигнала из 18 отведений были преобразованы в карту электрической диссинхронии, которая отображала атриовентрикулярную задержку против межжелудочковой задержки в двухмерном режиме цветовой кодировки для индекса сердечной ресинхронизации, который был получен из площади QRS [14]. Использование карты электрической диссинхронии позволило оптимизировать СРТ устройства у 39 пациентов с первоначальным субоптимальным ответом [15].

Электрокардиографический имиджинг

В 2004г в журнале «Nature medicine» была опубликована статья под руководством Y. Rudy [16]. Впервые был предложен термин ECGI (electrocardiographic imaging) — электрокардиографический имиджинг. Данная работа может являться точкой отсчета использования методики в мировой клинической медицинской практике. ЭКГ имиджинг представляет собой неинвазивную методику реконструкции и визуализации распространения электрического возбуждения в сердце на основе измерений ЭКГ на поверхности тела. Общее количество электродов ЭКГ, необходимых для анализа, варьирует от 12 до 256 в зависимости от системы неинвазивного картирования. В таблице 1 представлены наиболее известные и зарегистрированные в мире системы.

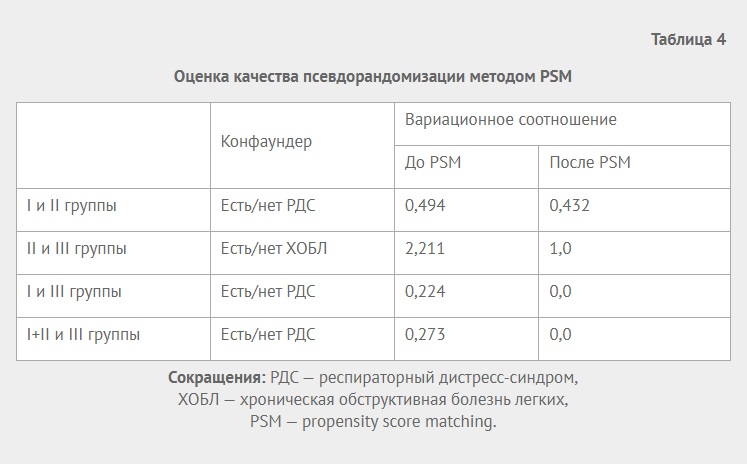

Исходя из таблицы 1, видны преимущества и недостатки каждой из систем. Для оценки диссинхронии в направлении СРТ можно использовать три коммерческие системы: Cardioinsight, Амикард и Xspline. Стоит отметить, что в России зарегистрирована только коммерческая система Амикард, которая является отечественной разработкой. Также существуют некоммерческие системы, используемые локально научными группами [17][18].

В целом рабочий процесс проведения ЭКГ имиджинга схож и представлен на примере системы Амикард на рисунке 1. На первом этапе выполняется регистрация ЭКГ. На втором этапе выполняется томография. На третьем этапе выполняется объединение данных томографии и ЭКГ с последующей объёмной реконструкцией эпи-/эндокардиальной желудочковой геометрии сердца. На четвертом этапе оцениваются вены коронарного синуса, строятся неинвазивные карты и формируется заключение.

ЭКГ имиджинг в оценке диссинхронии перед СРТ. В первую очередь, ЭКГ имиджинг оценивает качественно и количественно диссинхронию. Время задержки от правого желудочка (ПЖ) до ЛЖ при БЛНПГ составляет в среднем 83±34 мс [19]. При этом для сравнения у здоровых взрослых лиц нормой проведения считается задержка <40 мс от момента активации эпикарда ПЖ до начала возбуждения эпикарда ЛЖ. Возбуждение ЛЖ разнообразно, с областями задержки или отсутствия проведения. Область поздней активации эпикарда ЛЖ разнообразна [20].

Показатель VEU (ventricular electrical uncoupling) — это межжелудочковая разница между средним временем активации ЛЖ и ПЖ в миллисекундах [21]. Позитивная величина индекса отражает замедление активации ЛЖ по отношению к ПЖ. Значимым считается величина >50 мс.

Показатель ВЖД ЛЖ рассчитывается как стандартное отклонение активации для всех записанных сигналов в камере. ВЖД ЛЖ считается при значении ≥28 мс [22].

В многоцентровом ретроспективном трайле показано, что расстояние между активным полюсом ЛЖ электрода и зоной поздней активации является сильным независимым предиктором ответа на СРТ. При увеличении данного расстояния >47 мм наблюдается переход к отсутствию ответа на данный вид лечения [23].

Интересной представляется статья Nguyên UC, et al., в которой предложена дополнительная дорожная карта обследования перед СРТ [17]. Суть заключается в комбинации данных неинвазивной активационной карты, реконструкции ветвей коронарного синуса и фиброза на трехмерной модели сердца. На основании такого мультимодального подхода можно предсказать наличие целевой вены коронарного синуса, ее приближенность к зоне поздней активации и соотношение с фиброзом. Пример подобного рабочего процесса представлен на рисунке 2.

Предложенный подход является мультимодальным, т. е. с одновременным применением нескольких визуализирующих методик, что делает его более трудоемким и дорогостоящим.

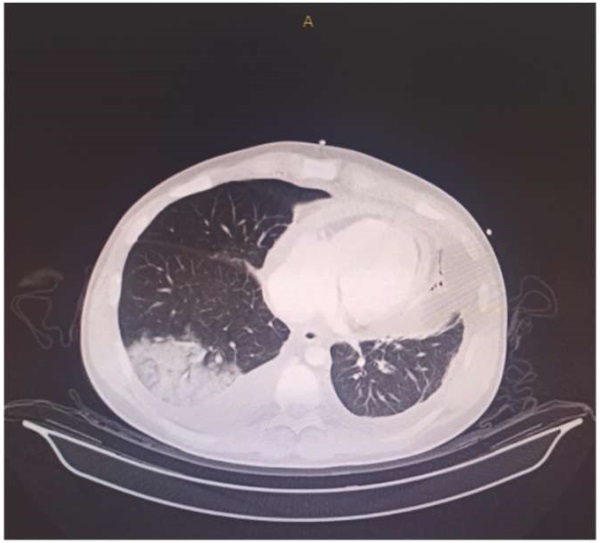

В реальной клинической практике при проведении ЭКГ имиджинга можно ограничиться выполнением только мультиспиральной компьютерной томографии, т. к. современные аппараты позволяют детектировать не только вены коронарного синуса, но и трансмуральный фиброз. Клинический пример применения ЭКГ имиджинга с мультиспиральной компьютерной томографией представлен на рисунке 3.

ЭКГ имиджинг в оценке диссинхронии после СРТ. В послеоперационном периоде также можно проводить оценку диссинхронии качественно и количественно [22][24]. Бивентрикулярная стимуляция приводит к ресинхронизации последовательности возбуждения желудочков и заметному снижению времени активации ЛЖ. ЭКГ имиджинг может быть полезен при выборе оптимального полюса, режима, атриовентрикулярного времени при имплантации квадриполярных электродов путем неинвазивной оценки как времени активации ЛЖ, ПЖ, так и индексов синхронизации [25-27].

В последние годы наблюдается тренд перехода на стимуляцию проводящей системы сердца, что приводит к формированию активации приближенной к физиологической. С помощью ЭКГ имиджинга показано более значимое улучшение времени активации и индексов синхронизации при стимуляции проводящей системы по сравнению с бивентрикулярным пейсингом [28-31].

Инвазивное электроанатомическое картирование

В работе Rodriguez LM, et al. выявили два типа септальной активации у пациентов с БЛНПГ и низкой фракцией выброса ЛЖ: через транссептальную активацию справа налево или медленную проводимость через левую ножку [32]. Auricchio A, et al. отметили U-образный паттерн проводимости при активации ЛЖ в виде трансмуральной функциональной линии блокады, расположенной между перегородкой ЛЖ и боковой стенкой [33].

Upadhyay GA, et al. провели септальное картирование ЛЖ у 72 пациентов с ЭКГ паттерном БЛНПГ и 16 контрольных лиц [34]. Среди пациентов с паттерном БЛНПГ наблюдалась неоднородная септальная проводимость. Так, полный блок проводимости в проксимальной части левой ножки пучка Гиса присутствовал у 64% пациентов, в то время как интактная активация Пуркинье наблюдалась у оставшихся 36% обследованных. Интактная активация Пуркинье была определена также у всех из контрольной группы.

В работе Rad MM, et al. показана возможность интраоперационной оценки поздней зоны электрической активации ЛЖ с помощью электроанатомического картирования на системе EnSite NavX из разных ветвей КС [35].

На рисунке 4 представлен собственный пример электроанатомического картирования при БЛНПГ.

В целом контактное картирование показывает, что пациенты с паттерном БЛНПГ на ЭКГ могут иметь различную степень, уровень нарушения проводимости и места поздней активации.

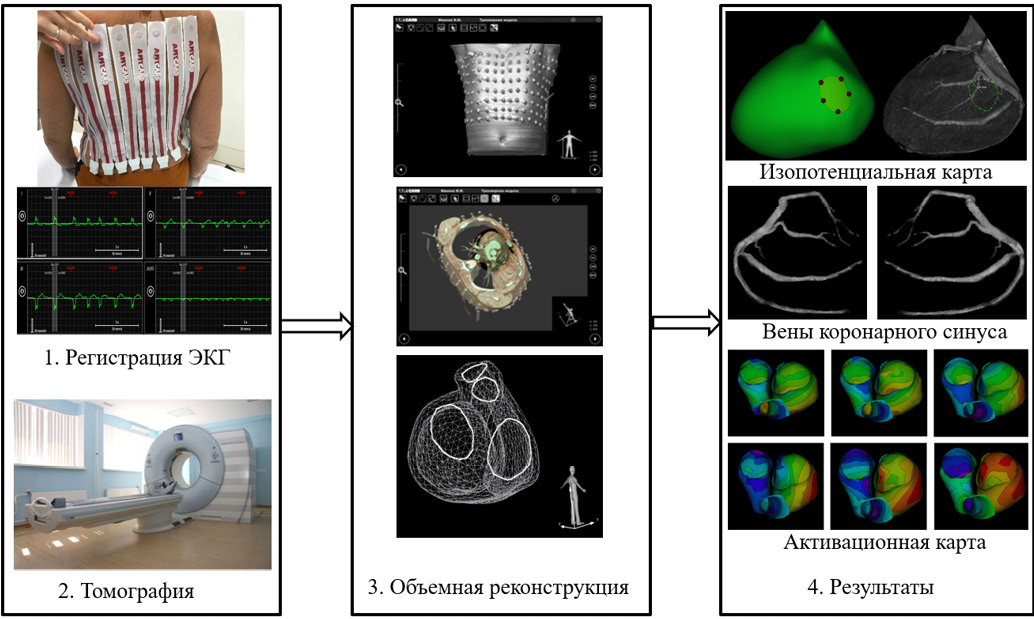

Таблица 1

Коммерческие системы для электрокардиографического имиджинга

|

Параметр |

Cardio insight |

Амикард |

Acorys |

VIVO |

CINE ECG |

vMAP |

XSpline |

|

Многоканальность |

да |

да |

да |

нет |

нет |

нет |

нет |

|

Томография |

МСКТ |

МСКТ/МРТ |

нет |

МСКТ |

нет |

нет |

МСКТ |

|

Оценка эпикарда |

да |

да |

да |

да |

да |

да |

да |

|

Оценка эндокарда |

нет |

да |

нет |

да |

да |

нет |

да |

|

Сегментация автоматическая |

нет |

нет |

—* |

нет |

—* |

—* |

да |

|

Обработка автоматическая |

нет |

нет |

да |

да |

да |

да |

да |

|

Использование для СРТ |

да |

да |

нет |

нет |

нет |

нет |

да |

Примечание: * — модель.

Сокращения: МРТ — магнитно-резонансная томография, МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия.

Рис. 1. Рабочий процесс проведения ЭКГ имиджинга на примере системы Амикард.

Сокращение: ЭКГ — электрокардиография.

Рис. 2. Мультимодальная оценка перед СРТ.

Примечание: A — сегментация фиброза по данным магнитно-резонансной томографии, Б — сегментация коронарного синуса по данным мультиспиральной компьютерной томографии, В — активационная карта исходного ритма с интегрированным фиброзом и венами коронарного синуса. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 3. Планирование места имплантации левожелудочкового электрода.

Примечание: A — сегментация коронарного синуса до операции по данным томографии; Б — интраоперационное подтверждение аналогичного строения целевой вены; В — активационная карта на исходном ритме с интегрированной анатомией коронарного синуса. Белый маркер — зона максимального запаздывания. Красный маркер — положение активного полюса левожелудочкового электрода. Расстояние 18,8 мм отражает, что удалось близко поставить электрод к поздней зоне; Г — интраоперационное подтверждение положения левожелудочкового электрода. RAO30 — правая косая проекция на 30 градусов. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 4. Инвазивное электроанатомическое картирование двух желудочков сердца при БЛНПГ. Активационная карта.

Примечание: фиолетовый цвет — обширная зона поздней активации левого желудочка. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек. ПЖ — правый желудочек.

Оценка механической диссинхронии

Эхокардиография

Эхокардиография без тканевых режимов. Показатель SPWMD с помощью М-режима эхокардиографии (ЭхоКГ) — это время задержки пика систолического движения задней стенки ЛЖ по отношению к пику систолического движения перегородки. Величина SPWMD ≥130 мс имеет специфичность 63%, точность в 85% и 80% положительное предсказательное значение ответа на СРТ. Имеет ряд недостатков: характеризует задержку только между двумя стенками ЛЖ, трудно выделить пики систолического движения при выраженной гипокинезии миокарда. Кроме того, его невозможно определить при парадоксальном движении перегородки с наличием многофазных пиков.

Время предизгнания ЛЖ также считается показателем ВЖД. Рассчитывается от начала комплекса QRS до начала допплеровского спектра скорости выброса крови в выходной тракт ЛЖ на уровне аортального клапана. Значение >140 мс является предиктором систолической диссинхронии ЛЖ в целом.

Механическая МЖД считается как разница в продолжительности периодов предизгнания ЛЖ и ПЖ с помощью импульсного допплеровского режима ЭхоКГ. Задержка сокращения ЛЖ по отношению к ПЖ >40 мс считается критерием наличия МЖД [36].

Время диастолического наполнения (dFT) ЛЖ используется для оценки атриовентрикулярной диссинхронии у пациентов на синусовом ритме. Время считается как интервал от начала волны E до окончания волны А при записи трансмитрального кровотока импульсным допплером. При значении времени диастолического наполнения на синусовом ритме <40-45% от продолжительности соответствующего QRS комплекса считается, что имеет место значимая атриовентрикулярная диссинхрония, требующая коррекции [37].

Измерение VTI (интеграл линейной скорости кровотока) в выходном тракте ЛЖ для оптимизации межжелудочковой задержки при СРТ проводится путем поиска режима с максимальным значением VTI. Данный подбор задержки является трудоемким и дискутабельным.

ЭхоКГ с тканевыми режимами. Цветной двухмерный тканевой режим для оценки времени задержки 12 сегментов ЛЖ. Считается от начала комплекса QRS до пика продольного систолического движения миокарда. ВЖД определяется как разница между двумя сегментами, один из которых имел максимальную задержку (Ts макс), а другой — минимальную (Ts мин). Значение ВЖД ≥100 мс предсказывало ответ от СРТ [38].

Следующим показателем ВЖД считается время стандартного отклонения активации 12 сегментов ЛЖ (SD 12). При значении SD12 ≥34,4 считалось, что есть ВЖД.

По результатам исследования PROSPECT был сделан вывод, что нет ни одного изолированного ЭхоКГ измерения диссинхронии, которое можно рекомендовать для улучшения отбора пациентов на СРТ. Все показатели обладают умеренной чувствительностью и специфичностью [39].

Далее фокус интереса сместился к оценке деформации (strain) сегмента методикой speckle tracking (отслеживание движения пятен). Существует три вида глобальной деформации: продольная, циркумферентная, радиальная. В метаанализе были указаны нормативные значения. Нормальные значения глобального продольного стрейна варьировались от -15,9% до -22,1% (среднее значение -19,7%; 95% доверительный интервал (ДИ): -20,4% — -18,9%). Нормальная глобальная окружная деформация варьировала от -20,9 до -27,8% (среднее значение -23,3%; 95% ДИ: -24,6 — -22,1%). Глобальная радиальная деформация варьировала от 35,1 до 59,0% (среднее значение — 47,3%; 95% ДИ: 43,6-51,0%) [40].

Kleijn SA, et al. описали нормальные показатели стрейна в зависимости от пола и возрастной группы. Также был сделан акцент о наличии вариабельности измерения между исследователями [41]. В настоящее время в клинической практике применяют оценку глобального продольного стрейна как показателя с наименьшей вариабельностью в измерении.

На рисунке 5 представлен собственный пример оценки глобального продольного стрейна у кандидата на СРТ.

Также стоит сказать еще о двух показателях (septal flash и apical rocking), которые возможно оценить по ЭхоКГ. Они являются ценными параметрами для подтверждения наличия механической диссинхронии ЛЖ и отбора пациентов для проведения СРТ [42].

Магнитно-резонансная томография сердца с контрастом

Наличие рубца в миокарде, особенно при проведении кардиостимуляции, связано с ухудшением результатов СРТ. Золотым стандартом оценки фиброза является безусловно магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с контрастом.

Кроме того, описаны дополнительные возможности МРТ в контексте диссинхронии. Так, количественный параметр механической диссинхронии ЛЖ (16-сегментное стандартное отклонение времени до пиковой радиальной деформации), полученный с помощью МРТ, независимо ассоциировался с неблагоприятными исходами у пациентов с дилатационной кардиомиопатией [43].

Комбинированная оценка рубца и septal flash в межжелудочковой перегородке с помощью МРТ позволяет с высокой точностью выявить ответчиков на СРТ и прогнозировать долгосрочную выживаемость [44].

Кроме того, МРТ может быть составной частью при проведении описанной выше методики ЭКГ имиджинга в оценке диссинхронии перед имплантацией СРТ.

Методы ядерной медицины

Методы радионуклидной визуализации позволяют оценивать различные физиологические и патологические процессы, протекающие в сердце, например, миокардиальную перфузию и кровоток, жизнеспособность и иннервацию миокарда, а также его сократимость [45]. Для сцинтиграфической оценки механической диссинхронии желудочков сердца можно использовать две сцинтиграфические методики: ЭКГ-синхронизированную перфузионную сцинтиграфию миокарда (ЭКГ-ПСМ) и радионуклидную равновесную вентрикулографию. Преимуществами этих методов перед другими лучевыми модальностями являются высокая воспроизводимость и повторяемость при оценке механической диссинхронии ЛЖ [46].

Запись радионуклидного исследования в ЭКГ-синхронизированном режиме позволяет оценить равномерность сокращения стенки ЛЖ в течение сердечного цикла. Для количественного анализа механической диссинхронии используют фазовую полярную карту сократимости ЛЖ и фазовые гистограммы [47] (рис. 6).

Выделяют следующие количественные характеристики фазовой гистограммы, характеризующие механическую диссинхронию ЛЖ:

- Пик фазовой гистограммы (Mean) — отражает усредненное время сердечного цикла, в которое происходит сокращение наибольшего объема миокарда;

- Ширина фазовой гистограммы (Histogram bandwidth (HBW)) — интервал, охватывающий 95% ширины фазовой гистограммы (т. е. интервал, в течение которого 95% миокарда ЛЖ инициирует сокращение);

- Фазовое стандартное отклонение (Phase Standard Deviation (PSD)) — является стандартным отклонением среднего времени сокращения всех отделов миокарда.

Приведенные выше основные показатели фазовой гистограммы, характеризующие механическую диссинхронию, выражают в градусах (0-360). Кроме того, они могут быть представлены в миллисекундах или процентах от времени сердечного цикла (%R-R) [48].

В зависимости от используемого программного пакета, дополнительно могут быть вычислены следующие количественные показатели:

- Асимметрия фазовой гистограммы — отражает симметричность фазовой гистограммы (безразмерный коэффициент);

- Эксцесс фазовой гистограммы — отражает крутизну ее подъема (безразмерный коэффициент);

- Энтропия — индекс «неупорядоченности» механического сокращения (выражается в процентах, где 0% соответствует полной «неупорядоченности»).

Пороговые значения показателей механической диссинхронии зависят от метода радионуклидной визуализации и используемого программного пакета. Для наиболее распространенных программных пакетов, используемых для оценки механической диссинхронии по данным ЭКГ-ПСМ, были определены следующие пороговые значения:

- ECTb (Emory Cardiac Toolbox, Emory University/Syntermed, Atlanta, GA, USA) — фазовое стандартное отклонение <12,8для мужчин и <10,1для женщин;

- ширина фазовой гистограммы <31,3для мужчин и <27,3для женщин; QGS (Quantitative Gated SPECT; Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA) — фазовое стандартное отклонение <6,2 для мужчин и <4,3 для женщин;

- ширина фазовой гистограммы <25для мужчин и <18,5для женщин [49].

На рисунке 7 представлены собственные примеры фазовых гистограмм и полярных карт сократимости миокарда. Данный рисунок подчеркивает, что механическая диссинхрония вносит серьезный вклад в прогрессирование ХСН, способствуя усугублению ремоделирования сердца и снижению его систолической функции.

Проведенные ранее исследования показали, что сцинтиграфические характеристики механической диссинхронии являются независимыми предикторами наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХСН [50]. Также эти характеристики имеют высокую прогностическую ценность у кандидатов на СРТ [51][52].

Abdellatif YA, et al. [53] выявили пороговые значения количественных индексов фазового анализа, которые позволяют с высокой точностью прогнозировать положительный ответ на СРТ: фазовое стандартное отклонение >33, ширина фазовой гистограммы >153.

Международным агентством по атомной энергетике было организовано многоцентровое клиническое исследование, целью которого явилось определение прогностической значимости показателей ВЖД, оцененных с помощью ЭКГ-ПСМ, у кандидатов на СРТ [54]. Результаты данного исследования показали, что уменьшение после СРТ стандартного отклонения фазовой гистограммы более чем на 4 является предиктором положительного ответа на интервенционное вмешательство.

Кроме того, данные фазового анализа могут быть полезны для определения зоны позднего сокращения и последующего выбора области оптимальной для установки ЛЖ электрода СРТ. В многоцентровом рандомизированном исследовании GUIDE-CRT [55], которое включало 194 пациента, было проанализировано расположение ЛЖ электрода по отношению к зоне наиболее позднего сокращения миокарда, оцененной по данным фазового анализа. Позитивный ответ на СРТ был более вероятным у пациентов, расположение ЛЖ электрода у которых совпадало с зоной наиболее позднего сокращения ЛЖ.

В целом результаты различных приведенных исследований показали, что ЭКГ-ПСМ может быть использована для оценки прогноза и эффективности СРТ. В то же время определение диссинхронии радионуклидными методами не входит в современные рекомендации. В связи с этим необходимы дальнейшие научные исследования в данном направлении.

Рис. 5. ЭхоКГ с оценкой глобального продольного стрейна у кандидата на СРТ. Снижение значения деформации преимущественно в срединных переднебоковых и нижнебоковых сегментах ЛЖ.

Рис. 6. Данные постобработки ЭКГ-ПСМ с оценкой механической диссинхронии.

Примечание: ЛЖ у пациента с дилатационной кардиомиопатией. На фазовой гистограмме, полярной карте «Диссинхрония» и трехмерной реконструкции ЛЖ различным цветом отмечены зоны миокарда, одновременно сокращающиеся в определенный момент сердечного цикла. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Рис. 7. 1 — фазовая гистограмма и полярная карта сократимости миокарда пациента без нарушения проводимости, 2 — фазовая гистограмма и полярная карта сократимости миокарда пациента с полной БЛНПГ.

Сокращения: Mean — пик фазовой гистограммы, SD — стандартной отклонение фазовой гистограммы, HBW — ширина фазовой гистограммы.

Заключение

Широкий спектр методик, применяемых в медицине, позволяет качественно и количественно оценить все виды диссинхронии сердца.

Отношения и деятельность. Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда 24-15-00335.

Чтобы читать статью войдите с логином и паролем от scardio.ru

Ключевые слова

Для цитирования

Зубарев С.В., Мишкина А.И., Сазонова С.И. Визуализация диссинхронии для кардиоресинхронизирующей терапии. Российский кардиологический журнал. 2024;29(4S):6183. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6183. EDN: JKZVXX For citation:

Скопировать