Кардионейроаблация в лечении нейрокардиогенных обмороков и функциональных брадиаритмий. Обзор литературы

Аннотация

Не угасает интерес к автономной нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. Изменения активности автономной нервной системы участвуют в патогенезе острых и хронических состояний, таких как синусовая брадикардия, остановка синусового узла и атриовентрикулярная блокада, вазовагальный обморок и другие типы синкопальных состояний. Традиционные способы профилактики и лечения подобных состояний включают изменения образа жизни, фармакотерапию и, в определенных обстоятельствах, имплантацию электрокардиостимулятора, однако во многих случаях они не способны ни устранить симптомы, ни излечить данное заболевание. Мы провели описательный обзор наиболее значимых публикаций, посвященных исследованию эффективности и разработке методики кардионейроаблации у пациентов с вазовагальными обмороками и нейрогенными функциональными брадиаритмиями — дисфункцией синусового узла и нарушениями атриовентрикулярной проводимости. Эта методика позволяет эффективно предупреждать рецидивы нейрокардиогенных обмороков, снижать склонность к функциональным брадиаритмиям за счет устранения патологического парасимпатического тонуса от сердца. Кардионейроаблация позволяет устранить показания для имплантации электрокардиостимулятора или отсрочить ее выполнение.

Не угасает интерес к автономной нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. Изменения активности автономной нервной системы (АНС) участвуют в патогенезе острых и хронических состояний, таких как синусовая брадикардия, остановка синусового узла (СУ) и атриовентрикулярная блокада (АВБ), вазовагальный обморок (ВВО) и другие типы синкопальных состояний [1-10]. Традиционные способы профилактики и лечения подобных состояний включают изменения образа жизни, фармакотерапию и, в определенных обстоятельствах, имплантацию электрокардиостимулятора (ЭКС), однако во многих случаях они не способны ни устранить симптомы, ни излечить данное заболевание [11, 12]. Перечисленные состояния чаще встречаются у молодых людей без структурной патологии сердца и связаны с относительно более высоким тонусом парасимпатической нервной системы по сравнению с симпатической. Тем не менее аналогичные нарушения баланса АНС могут наблюдаться и у пожилых людей, и у людей со структурными заболеваниями сердца [13, 14].

Заполнением существующего пробела в возможностях лечения стала кардионейроаблация (КНА). Как относительно новый способ лечения, КНА основывается на понимании того, что АНС и сердечно-сосудистая система тесно интегрированы между собой с наличием множественных механизмов обратной связи [15-21]. На поверхности сердца ранее были идентифицированы области преимущественного скопления парасимпатических ганглионарных сплетений (ГС). Целенаправленная деструкция этих зон приводит к частичной парасимпатической денервации сердца. Некоторые из ключевых принципов, определяющих эффективность КНА при ВВО, могут быть применены к другим состояниям с похожей нейрокардиогенной патофизиологической основой, включая некоторые варианты синусовой брадикардии, АВБ, гиперчувствительности каротидного синуса и другие формы ситуационных обмороков [15, 16]. В этом обзоре мы рассмотрим применение КНА в лечении нейрокардиогенных обмороков, синусовой брадикардии и АВБ.

Поэтому, по причине необходимости поиска методов лечения брадикардии, альтернативных имплантации постоянных ЭКС в последние годы, интерес к КНА в мире вырос. Однако результаты крупных клинических рандомизированных исследований в мировой литературе пока не опубликованы, поэтому в данной обзорной статье представлены результаты основных проведенных клинических исследований и клинических случаев, посвященных эффективности и безопасности КНА в качестве метода коррекции брадиаритмий.

Анатомия иннервации сердца

АНС является сложной системой с центральной регуляцией (преимущественно продолговатый и промежуточный мозг), регуляцией на уровне спинного мозга, паравертебральными и интрамуральными ганглиями, отдельными нервами. АНС непосредственно взаимодействует с хемо- и механорецепторами эффекторных органов. В сердце существует плотная сеть афферентных и эфферентных нервов, а также петли обратной связи, модулирующие генерацию сердечного импульса в СУ и проводимость через атриовентрикулярный узел (АВУ) и систему Гиса-Пуркинье, а также сократимость миокарда [4, 22-24]. Эта часть АНС интегрируется с более высокими уровнями и называется АНС сердца. Таким образом, АНС сердца существует на 2 уровнях: внешняя часть и внутренняя часть [25-30].

Частота генерации электрических импульсов в водителе ритма (в норме — синусовый узел) и скорость активации проводящей системы сердца регулируются относительно независимо от контроля высших вегетативных центров. Дисбаланс АНС сердца является одной из причин возникновения аритмий, в т. ч. брадикардии [31]. Более того, нарушение этой регуляции может проявляться функциональной синусовой брадикардией/асистолией, АВБ и повторяющимися эпизодами кардиоингибиторного обморока даже в отсутствие структурной патологии сердца [32, 33], а также способствовать развитию фибрилляции предсердий и желудочковой тахикардии [34-37].

Расположение ГС

ГС представляют собой скопления парасимпатических ганглиев, парасимпатических и симпатических нервов, сгруппированных на эпикардиальной поверхности сердца. ГС состоят из плотной сети взаимосвязанных нейронов, а также афферентных и эфферентных выходов [38].

На основе обширных анатомических исследований были определены места преимущественного расположения предсердных ГС [39]. Важно отметить, что плотность и распределение ГС могут значительно варьировать у разных людей [25].

Через связку/вену Маршалла также проходят соединительные нервы между внешней и внутренней АНС сердца, включающие парасимпатические волокна к левому предсердию (ЛП) и коронарному синусу и симпатические к левому желудочку [40]. Однако в номенклатуре, используемой для определения отдельных ГС разными авторами, существуют некоторые разночтения.

На основании анатомических исследований установлено, что преимущественная иннервация СУ обеспечивается из верхнего правого предсердного ГС [38, 39]. Несмотря на физиологические эксперименты, которые показали, что удаление автономных ганглиев вокруг заднемедиального левого предсердного ГС устраняет отрицательные дромотропные эффекты стимуляции блуждающего нерва, не влияя на частоту синусового ритма, последовательные анатомические попытки определить нервы, которые идут к АВУ, были сложными из-за небольшого размера этих эндокардиальных нервов [38]. Однако постганглионарные волокна от заднемедиального левого предсердного ГС, нижнего правого предсердного ГС и вены Маршалла простираются к межпредсердной перегородке и, как полагают, иннервируют область АВУ [38, 41].

Примечательно, что эндокардиальная аблация вблизи СУ и АВУ в основном повреждает постганглионарные нервные волокна. Последствия аксонального повреждения кратковременны, учитывая, что тела нейронов остаются нетронутыми и могут регенерировать аксоны в здоровом сердце. Следовательно, автономная денервация, если не затрагивает тела нейрональных клеток, может быть кратковременной. По этой причине при КНА пытаются воздействовать на нейроны, расположенные в ГС, снижая вероятность реиннервации. Кроме того, аблация в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие (ПП) сначала влияет на постганглионарные парасимпатические нервные волокна от верхнего правопредсердного ГС к СУ, что вызывает мгновенное увеличение частоты синусового ритма без предварительной вагусной реакции. В то же время аблация в местах расположения других ГС может вызывать транзиторную вагусную реакцию из-за стимуляции соответствующего ГС. Типичное местоположение ГС можно определить с использованием современных методов трехмерного электроанатомического картирования в электрофизиологической лаборатории, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схематическое изображение анатомии ГС.

Примечание: сверху — вид спереди, передняя проекция. Снизу — вид сзади, задняя проекция. Красными точками обозначены места РЧА. Правое верхнее (переднее) ГС обозначено синим кругом, левое верхнее ГС — желтым, правое нижнее — красным, ГС связки Маршалла — зеленым, задне-медиальное ГС — фиолетовым. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Роль КНА в лечении обмороков и вагусно-опосредованных брадиаритмий

Нарушения в работе АНС сердца могут вызывать ряд нейроопосредованных состояний, влияющих на сердечно-сосудистую систему, включая ВВО, ситуационные обмороки, гиперчувствительность каротидного синуса, вагус-опосредованную синусовую брадикардию/асистолию и вагус-опосредованную АВБ.

Нейрокардиогенные обмороки

Нейрокардиогенные обмороки представляют собой группу состояний, приводящих к временной потере сознания, и включают ВВО и ситуационные обмороки. ВВО является наиболее распространенной формой обморока и тесно ассоциирован с гиперваготонией. К 60 годам у 42% женщин и 32% мужчин уже был по крайней мере один эпизод обморока. Популяционные исследования показывают, что ВВО может встречаться у каждого третьего жителя планеты [42, 43]. Результаты традиционных методов лечения, включая повышенное потребление натрия хлорида и воды, увеличение физической активности, медикаментозная терапия с назначением мидодрина и флудрокортизона (исследование COMFORTS) не показали достаточной эффективности [44]. Основой нейрокардиогенного обморока являются гипотония и брадикардия, вызванные повышением тонуса блуждающего нерва на фоне воздействия определенных триггеров (эмоции/боль/длительное вертикальное положение тела) или повреждения и демиелинизация вагусных волокон [33]. Для ВВО были определены две категории сердечно-сосудистых реакций: кардиоингибиторная, которая характеризуется остановкой СУ, развитием АВБ или длительной брадикардией, и вазодепрессорная, при которой наблюдается выраженное депонирование крови в венозном русле из-за снижения периферического венозного тонуса (рис. 2) [45]. При вазодепрессорной реакции артериальная гипотония, как правило, является доминирующим признаком и не обязательно сопровождается брадикардией. Однако у многих людей наблюдается смешанная реакция, как с кардиоингибиторными, так и с вазодепрессорными компонентами. У некоторых людей это может приводить к повторным эпизодам обмороков, которые могут привести к серьезным травмам (рис. 2).

Рис. 2. Подтипы ВВО.

Сокращения: АД — артериальное давление, ЧСС — частота сердечных сокращений.

Другим ключевым механизмом нейрокардиогенного обморока является синдром гиперчувствительности каротидного синуса, который характеризуется паузами ритма длительностью >3 с, иногда сочетающимися с падением систолического артериального давления (АД) более, чем на 50 мм рт.ст. при массаже каротидного синуса. В повседневной жизни такая реакция может быть вызвана быстрым движением головы, бритьем или объемными опухолями головы и шеи.

Понимание действующего механизма позволяет определить, какие способы лечения будут наиболее эффективными при нейрокардиогенном обмороке.

Центральным моментом в лечении ВВО (и других форм ситуационных обмороков), а также функциональной АВБ и синусовой брадикардии с помощью КНА является устранение эфферентного звена вагусного рефлекса.

Доказательства в поддержку КНА

Использование КНА в лечении ВВО и брадиаритмий было впервые описано Pachon JC, et al. в 2005г [46]. Основой этого подхода было то, что постганглионарные парасимпатические клетки, участвующие в кардиоингибиции, часто располагаются в стенке предсердий в эпикардиальных жировых отложениях, но могут быть идентифицированы и повреждены с помощью эндокардиального доступа [25].

В данное исследование был включен 21 пациент (средний возраст 48 лет) с нейрокардиогенными обмороками, функциональной АВБ высокой степени и/или синусовой брадикардией/асистолией. Чтобы установить локализацию ГС с эндокардиальной стороны, Pachon JC, et al. использовали спектральный анализ электрических потенциалов для определения различных паттернов (компактный и фибриллярный) электрической активации миокарда предсердий и отметили, что фибриллярный паттерн наблюдался в местах расположения нервных входов в миокард. В местах, демонстрирующих фибриллярный паттерн, выполнялась аблация с целью устранения фракционированных потенциалов с частотой >300 Гц. Кроме того, они выполнили аблацию в заранее определенных анатомических местах, где, как известно, обычно присутствуют ГС, включая эпикардиальные жировые прослойки между аортой и верхней полой веной, между правой верхней легочной веной и ПП, а также в верхней части межпредсердной перегородки. Это исследование показало значительное уменьшение выраженности симптомов после КНА. Из 21 исследованных пациентов у 7 до операции были ВВО. В течение периода наблюдения в 9,2 мес. повторных эпизодов обморока не было. Кроме того, было статистически значимое уменьшение количества эпизодов симптомной брадикардии, вызванной АВБ высокой степени или дисфункцией СУ. Однако в последующем возникли важные вопросы, касающиеся техники выполнения операции, в частности, касающиеся способов локализации ГС и выбора целевых ГС для аблации [46].

Для повышения точности и интраоперационной оценки эффективности КНА Pachon EI, et al. провели следующее исследование, в котором использовалась оценка вагусной денервации сердца с помощью экстракардиальной стимуляции блуждающего нерва (ЭСБН). Стимуляцию проводили с помощью 4-полюсного электрода около яремного отверстия черепа ретроградно через верхнюю полую и внутреннюю яремную вены [16]. В этом исследовании стимуляция блуждающего нерва импульсным электрическим полем (1 В/кг веса тела до 70 В, ширина импульса 50 мс, частота 50 Гц в течение 5 с) до КНА вызывала транзиторную АВБ или асистолию. Отсутствие подобного ответа после КНА использовалось для контроля эффективности операции. У пациентов после аблации в местах фракционированных сигналов, наблюдалась практически полная вагусная денервация, что было продемонстрировано с помощью ЭСБН [16].

С тех пор было проведено несколько исследований, изучающих роль КНА в лечении ВВО и других состояний, опосредованных нейронами [47-50]. Aksu T, et al. оценили среднесрочный эффект КНА по сравнению с консервативной терапией у пациентов с доминирующим кардиоингибиторным механизмом [51]. Доля пациентов с отсутствием рецидива обморока составила 0,86 (95% доверительный интервал (ДИ): 0,63-1,00) для группы КНА и 0,50 (95% ДИ: 0,30-0,82) для группы традиционного лечения в контрольной группе, подобранной с помощью псевдо-рандомизации. Baysal E, et al. проспективно включили 27 пациентов (возраст 34±14 лет, 51,8% мужчин), перенесших КНА для лечения ВВО с преимущественно кардиоингибиторным ВВО [47]. При 12-мес. наблюдении все 27 пациентов оставались свободными от обмороков. Качество жизни, оцениваемое по шкале SF-36, значительно улучшилось. Аналогичным образом, наблюдались значительные улучшения в областях подвижности, самообслуживания и обычной активности EQ-5D и оценка по опроснику EQ-VAS [46]. В другом исследовании КНА сравнивалась с постоянной ЭКС по эффективности и безопасности у пациентов с рецидивирующими кардиоингибиторными ВВО [49]. В группе КНА использовался подход с электроанатомическим картированием для обнаружения и аблации ГС. Двухкамерные трансвенозные или безэлектродные ЭКС с функциями реакции на внезапное падение частоты собственного ритма и регуляции частоты стимуляции по закрытому контуру имплантировались с использованием стандартной техники. Первичной конечной точкой была свобода от обмороков. При наблюдении в течение 1 года 97% и 89% в группе КНА и ЭКС, соответственно, достигли первичной конечной точки (скорректированное отношение рисков 0,27, 95% ДИ: 0,06-1,24, p=0,09).

Стоит отметить, что все исследования, как правило, показывали значительное улучшение симптомов и снижение рецидивов синкопе, несмотря на различные методы идентификации ГС или выбора конкретных ГС для аблации. Кроме того, существует неоднородность в других важных факторах, таких как критерии отбора пациентов (чистые ВВО, или дисфункция СУ, или комбинация того и другого), используемый источник энергии, частичная или полная аблация ГС, конечные точки процедуры. Для содействия стандартизации этой методики, а также для отслеживания результатов был разработан регистр КНА для лечения рецидивирующего ВВО и симптоматической брадикардии (CNA-FWRD) [52].

Синдром гиперчувствительности каротидного синуса

Существует несколько небольших исследований, описывающих применение КНА в лечении гиперчувствительности каротидного синуса [53]. В одном случае аблация проводилась с использованием анатомического подхода, причем воздействия проводились на уровне перегородочной части верхней полой вены, а также кзади от устья коронарного синуса. Конечные точки процедуры включали повышение частоты синусового ритма и отсутствие ответа на стимуляцию блуждающего нерва. Кроме того, наблюдалось повышение точки Венкебаха в АВУ [54]. Существуют важные вопросы относительно того, на какие нейронные входы следует ориентироваться в этой популяции и следует ли проводить частичную эндокардиальную денервацию или полную.

Zerpa Acosta JC, et al. описали случай рецидива синдрома каротидного синуса у пациента, ранее прошедшего лечение с помощью частичной КНА, которая была выполнена 6 мес. назад [55]. В первоначальной процедуре ГС были выбраны на основе результатов картирования фракционированных потенциалов, а также на основе анатомического подхода. Целевыми участками были верхнее правопредсердное ГС, септальное ГС, заднемедиальное левопредсердное ГС и заднее правопредсердное ГС. Конечной точкой процедуры в первичной процедуре была вагусная денервация СУ блуждающего нерва, подтвержденная ЭСБН. Денервации АВУ не было. Во время последующей процедуры полная вагусная денервация была достигнута путем воздействий на заднюю поверхность левой верхней и левой нижней легочных вен, а также заднее медиальное ГС в обоих предсердиях и по крыше коронарного синуса. При таком подходе не наблюдалось рецидивов синдрома каротидного синуса, что подтверждает возможную роль полной вагусной денервации в этой популяции [55].

Однако, учитывая малочисленность исследований, изучающих это конкретное показание, потребуются дальнейшие исследования для подтверждения долгосрочной эффективности этого подхода, а также для определения его профиля безопасности.

Вагус-ассоциированная синусовая брадикардия/асистолия

Механизм, лежащий в основе развития дисфункции СУ, пока до конца не изучен, известно, что дисфункция может быть вызвана изменениями в самом СУ (дегенеративные заболевания, ишемия или инфаркт миокарда, воспаление и эндокринные нарушения) или изменениями, связанными с автономным дисбалансом [56].

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов по электрокардиостимуляции 2021г, гиперваготония является потенциально обратимой или поддающейся лечению причиной дисфункции СУ [57]. Механизмы, лежащие в основе гиперваготонии, включают повышенную возбудимость блуждающих нейронов.

В экспериментальном исследовании на животных показано, что хирургическое удаление жировой подушечки, расположенной у правой верхней легочной вены, а также между непарной веной и правой верхней легочной веной, привело к утрате угнетающего вагусного влияния на электрическую активность сердца [58].

Аблация предсердных ГС изучается как метод лечения симптомной синусовой брадикардии [59]. Zhao и др. исследовали 11 пациентов не пожилого возраста (средний возраст 45,9±10,9 лет) с симптомной брадикардией, которым была проведена КНА [60]. У всех пациентов в этой группе наблюдалось уменьшение симптомов, связанных с брадикардией, с увеличением средней и минимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС), которые сохранялись в течение всего периода наблюдения (18,4±6,2 мес.) [2]. В более крупном исследовании, проведенном Qin M, et al., 62 пациентам с симптомной брадикардией выполнялась «анатомическая» КНА [61]. Авторы обнаружили, что наибольший эффект после аблации был отмечен у пациентов моложе 50 лет (40/62) с увеличением частоты СУ на 19,3±9,9 уд./мин и улучшением в 5 из 8 областей у 36 здоровых пациентов по опроснику Medical Outcomes Study Short-Form [61]. Аблация верхнего (переднего) правопредсердного ГС оказала наибольшее влияние на частоту синусового ритма в этой группе. Последующее исследование, проведенное Song Z-L, et al., сравнило стратегию тотальной аблации, нацеленной на все ГС, с упрощенной аблацией, нацеленной только на нижние (задние) ГС ПП и верхние (передние) ГС ПП у 73 пациентов с симптомной брадикардией [62]. Авторы не обнаружили никакой разницы в увеличении ЧСС между стратегиями аблации (19,5±6,8 уд./мин vs 20,5±5,9 уд./мин, p=0,485) [62]. Аналогичным образом, в этом проспективном исследовании возраст отрицательно коррелировал с увеличением ЧСС после аблации. Другое исследование 6 пациентов подтвердило эти результаты, используя ЭСБН для проверки эффектов последовательной КНА на дисфункцию СУ [63]. Оно также подтвердило, что аблация верхнего правопредсердного ГС привела к значительному увеличению ЧСС и в этом случае к устранению склонности к остановке СУ, вызванной ЭСБН. В данном случае Chen W, et al. обнаружили увеличение ЧСС и исчезновение симптомов, которые сохранялись на протяжении всего исследования.

Вагус-ассоциированная АВБ

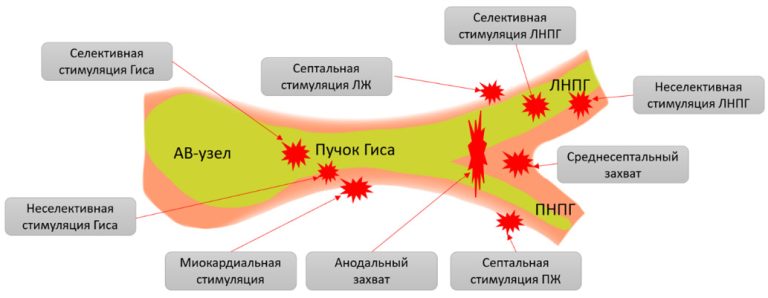

Атриовентрикулярное проведение осуществляется по АВУ и ряду специализированных волокон, называемых системой Гиса-Пуркинье [64, 65]. Активность АНС может корректировать проводимость по АВУ.

Выраженная активация парасимпатического тонуса может вызвать вагус-ассоциированную АВБ. Эти формы брадиаритмий обычно возникают как временные эпизоды и называются вагус-опосредованными, учитывая отсутствие структурного поражения атриовентрикулярной проводящей системы. Пациенты с вагус-ассоциированной АВБ могут иметь симптомы даже при отсутствии обморока; однако часто бывает трудно доказать причинно-следственную связь [66]. До последнего времени основой лечения неизлечимой АВБ была имплантация кардиостимулятора [49]. С учетом негативных последствий постоянной кардиостимуляции, значительный интерес представляют альтернативные методы коррекции АВБ [47].

Особенно сложную клиническую задачу лечение пароксизмальной АВБ представляет у молодых и здоровых пациентов без анамнеза структурных заболеваний сердца и КНА представляет собой один из вариантов для таких ситуаций [67]. Однако эксперты сходятся во мнении, что КНА следует рассматривать только при отсутствии структурной патологии и когда устранение вагусного тонуса считается потенциальным способом улучшения АВ проводимости. Таким образом, исключение дегенеративной и прогрессирующей патологии является ключевым фактором при отборе пациентов на КНА для лечения вагус-опосредованной АВБ. Кроме того, если диагноз остается неоднозначным с имеющимися клиническими данными, то перед аблацией следует провести электрофизиологическое исследование с изучением проводимости и фармакологическими тестами.

В первой публикации о группе из 21 пациента с показаниями к лечению брадиаритмии, которым Pachon JC, et al. выполнили КНА, 7 пациентов имели преходящую АВБ высокой степени (3 пациента — только ночью). После КНА наблюдалось устранение склонности к АВБ у 6/7 пациентов (до аблации: точка Венкебаха 124±22 уд./мин; интервал AH 87±13 мс, рефрактерный период АВУ 430±83 мс; после аблации: точка Венкебаха 160±18 уд./мин; интервал AH 69±18 мс, рефрактерный период АВУ 325±55 мс) [40]. В этой группе у 3 пациентов выполнена аблация только в ПП [45].

Исследования на животных показали отличия в иннервации для СУ и АВУ, которые могут повлиять на технику аблации. В частности, эпикардиальная жировая подушка между нижней полой веной и ЛП или заднемедиальное левопредсердное ГС могут быть преимущественной целью денервации у пациентов с вагус-ассоциированной АВБ [68].

Среди 241 лиц с симптомной АВБ у 12,9% пациентов была определена функциональная или вагусная АВБ, из которых у 59% АВБ носила постоянный характер [20]. В 31 случае выполнено 3D-электроанатомическое картирование и целевая аблация зон, в которых выявлены фрагментированные электрограммы, коррелирующие с участками ГС. Конечной точкой процедуры для исследователей было устранение положительного вагусного ответа во время радиочастотных воздействий. Двухпредсердная аблация была выполнена у 24 из 31 пациентов, в то время как 4 пациентам выполнен только левопредсердный и 3 пациентам — только правопредсердный этапы. Острый эффект процедуры наблюдался в 96,7%. Среди пациентов с персистирующей АВБ у 12 из 15 (80%) наблюдалось восстановление атриовентрикулярной проводимости 1:1 во время аблации в заднемедиальном левопредсердном ГС, тогда как у остальных 3 наблюдалось восстановление атриовентрикулярной проводимости при аблации в верхнем правопредсердном ГС. При наблюдении в течение 19,5±15 мес. после КНА у всех пациентов не наблюдалось рецидива обмороков [20].

В самом крупном и недавно опубликованном международном многоцентровом ретроспективном регистре PIRE-CNA участвовало 20 медицинский учреждений. У 130 пациентов с симптомной преходящей и персистирующей АВБ была выполнена КНА под контролем электро-анатомического картирования с ЭСБН и без нее [69]. Острый успех процедуры был достигнут в 96,2% случаев и был определен как достижение атриовентрикулярной проводимости 1:1 у пациентов с персистирующей АВБ в состоянии покоя и для пациентов с пароксизмальной АВБ достижение по крайней мере одного из следующих показателей: 75% от конечного интервала PR, зарегистрированного во время теста на реакцию атропина перед аблацией, сокращение интервала PR >25% или достижение конечной частоты СУ <75% от той, которая была зарегистрирована во время теста на реакцию атропина перед аблацией. Из 12 пациентов, которым не проводилась биатриальная аблация, 5 пациентов перенесли только аблацию в ПП, а 7 пациентов — только в ЛП. Острый успех процедуры был достигнут в 125 (96,2%) случаях. В течение медианного периода наблюдения 300 дней [150; 496] первичная конечная точка наступила в 17/125 (14%) случаях с острым успехом процедуры (рецидив АВБ у 9 и обморок у 8 пациентов). Опыт оператора и использование ЭСБН были схожи для пациентов с рецидивом и без. Наличие в анамнезе указания на фибрилляцию предсердий, гипертонию и ишемическую болезнь сердца ассоциировалось с более высокой частотой возникновения рецидива. Только 4 пациентам с рецидивами потребовалась имплантация ЭКС.

Таким образом, КНА может быть приемлемой альтернативой имплантации ЭКС у тщательно отобранных пациентов с функциональной/вагус-ассоциированной АВБ. КНА у таких пациентов приводит к повышению качества жизни. В среднесрочной перспективе результаты КНА по поводу АВБ могут быть менее выраженными, чем при других показаниях. Исключение органических и прогрессирующих патологических процессов, ответственных за возникновение АВБ, имеет решающее значение для долгосрочного успеха процедуры. Необходимы новые проспективные исследования для надежной оценки безопасности и эффективности КНА при вагус-ассоциированной АВБ и уточнения интраоперационной тактики аблации.

Практические аспекты КНА. Пошаговый алгоритм

Основываясь на своем опыте и данных литературы, мы предлагаем следующий поэтапный алгоритм подготовки и выполнения КНА у пациентов с нейро-кардиогенными обмороками и вагус-ассоциированными дисфункцией СУ и нарушениями атриовентрикулярной проводимости.

Этап 1. Отбор пациентов

Текущий опыт показывает, что КНА может быть наилучшим способом лечения для молодых людей с рефрактерным ВВО, рецидивирующими несмотря на коррекцию образа жизни и при максимальной возможной фармакотерапии [51, 69]. Роль тилт-теста в скрининге для этих пациентов неубедительна, но может рассматриваться для определения подтипа ВВО. Точный механизм ВВО и лежащие в его основе изменения гемодинамики требуют дальнейших исследований. Однако хорошо выполненный тилт-тест может прояснить патофизиологию ВВО, продемонстрировав временную связь между вазодепрессией и кардиоингибированием. Более того, используя стандартный алгоритм во время тилт-теста с одновременным непрерывным анализом ЧСС и систолического АД, можно достичь чувствительности 97,6% и специфичности 88,2% у пациентов с ВВО [70]. Для тех, у кого синусовая брадикардия и АВБ сочетаются, важно исключить обратимые причины этих состояний, такие как дисфункция щитовидной железы и прием ритм-урежающих лекарственных препаратов, а также некоторые состояния, достаточно редко ассоциирующиеся со значимой брадикардией (эрозии или язвенная болезнь желудка, желчекаменная болезнь). Также крайне важно убедиться, что имеющиеся симптомы связаны именно с повышенной активностью блуждающего нерва.

Это можно определить, подтвердив адекватный хронотропный ответ посредством блокады парасимпатической иннервации с помощью атропина сульфата. Для этого атропин вводится внутривенно (0,01 мг/кг) с непрерывным мониторингом электрокардиограммы (ЭКГ). Положительным считается ответ, если регистрируется увеличение ЧСС на 25% (или абсолютная частота СУ становится выше 90 уд./мин) в течение первых 15 мин после введения [71].

Для пациентов с преходящими АВБ и дисфункцией СУ ключевую роль играет тщательная оценка внутренних и внешних механизмов. Оценка ЭКГ во время синкопальных эпизодов может быть полезна в этой ситуации, чтобы отличить вагус-ассоциированную АВБ от АВБ, связанной с блокадой в 4 фазе потенциала действия. Первый вариант характеризуется прогрессирующим увеличением интервалов PP и удлинением интервала PR до возникновения АВБ. В таблице 1 обобщены признаки, указывающие на вероятный хороший клинический ответ на КНА.

Таблица 1

Характеристики пациента, свойственные эффективной КНА

|

Заболевание |

Параметр |

Вариант, выявляющий хороший прогноз КНА |

|

Вазовагальный обморок |

Механизм обморока |

Преимущественно кардиоингибиторный вазовагальный обморок |

|

Ответ на в/в введение атропина |

Повышение ЧСС >90 уд./мин или прирост 25% от изначального |

|

|

Ответ на тилт-тест |

Кардиоингибиторный (снижение ЧСС <40 уд./мин за 10 сек) без асистолии (пауза >3 с) Кардиоингибиторный с асистолией |

|

|

Дисфункция синусового узла |

Зарегистрированная по ЭКГ во время симптомов |

Постепенное снижение ЧСС для подтверждения повышения вагусного тонуса |

|

Атриовентрикулярный блок |

АВБ зарегистрированная по ЭКГ |

Постепенное снижение ЧСС и удлинение PQ для подтверждения повышения вагусного тонуса |

|

Уровень аденозина в плазме |

Высокий, но нет установленного порогового значения |

Сокращения: АВБ — атриовентрикулярная блокада, КНА — кардионейроаблация, ЧСС — частота сердечных сокращений, ЭКГ — электрокардиограмма.

Этап 2. Планирование операции

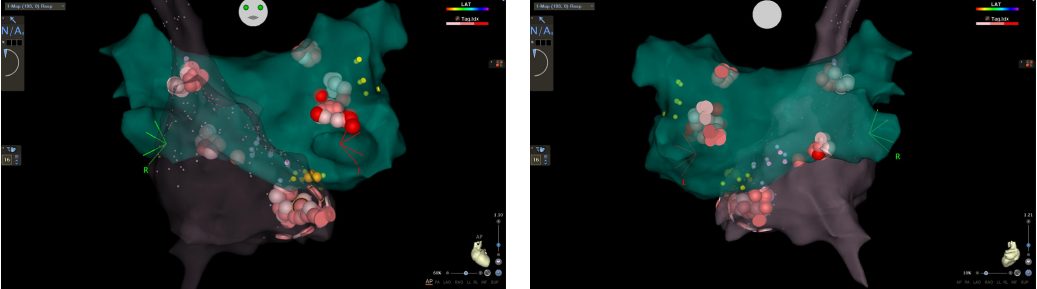

Учитывая возможную потребность доступа к левым отделам сердца, существенную продолжительность операции, вероятность эпизодов асистолии во время аблации и неприятных ощущений у пациента во время провокационных тестов, следует тщательно продумать вариант анестезиологического пособия. В настоящее время описано использование многоэлектродного электроанатомического картирования с использованием навигационных систем Carto (Biosense Webster; Irvine, Ca) и EnSite (Abbott; Chicago, IL) [72-74].

Этап 3. Картирование расположения ГС

Ранние исследования были сосредоточены на спектральном анализе локальных электрограмм. В последующем стала использоваться комбинация быстрого анализа преобразования Фурье и высокочастотной стимуляции (ВЧС) для обнаружения участков ГС [17]. В последнее время большинством операторов используется КНА под контролем электроанатомического картирования с реконструкцией ЛП и ПП, выявлением зон регистрации фрагментированных электрограмм, маркирования аблационных точек. Она ассоциируется с более коротким временем процедуры и флюороскопии при сохранении показателей успеха [48, 75, 76].

При выполнении аблации с прицелом на зоны фрагментированных электрограмм в предсердиях, следует учитывать ряд ограничений, влияющих на чувствительность и специфичность картирования. Например, на специфичность могут влиять фрагментированные электрограммы, вызванные другими причинами — фиброз предсердий, предшествующие аблации в предсердиях и наличие потенциалов легочных вен. Кроме того, было отмечено, что сердечная жировая ткань сердца может вызывать неоднородную активацию миокарда, создавая предпосылки к формированию фрагментированных электрограмм. Комбинация электроанатомического картирования фрагментированных электрограмм и анатомические критерии позволяют повысить эффективность выполнения КНА.

В 2014г Ben-Haim S, et al. [77] впервые показали, что сцинтиграфия миокарда с 123I- метайодобензилгуанидином (123I-МИБГ) (захватывается пресинаптическими нервными окончаниями постганглионарных нейронов) может указывать локализацию ГС. Накопление 123I-МИБГ в эпикардиальных жировых подушечках ЛП может быть спроецировано на данные контрастной компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии сердца и далее импортироваться в систему трехмерного электроанатомического картирования. В указанном исследовании все, кроме двух участков фокального поглощения 123I-МИБГ, были подтверждены у 5 из 12 пациентов.

Stirrup J, et al. [78] определили протокол однофотонной эмиссионной КТ высокого разрешения для идентификации ГС с высокой точностью (81%) по сравнению с ВЧС в этих местах. В недавно опубликованном исследовании была протестирована способность эпикардиальной жировой ткани по данным КТ указывать на предпочтительные места аблации при КНА [79]. Несмотря на значительную изменчивость в расположении и размере таких областей, эпикардиальный жир, идентифицированный с помощью КТ, продемонстрировал хорошую корреляцию с фрагментированной электрограммой и вагусным ответом на участки ВЧС.

Этап 4. Решение о том, какие ГС необходимо устранять

У пациентов с ВВО, демонстрирующих кардиоингибиторную реакцию без значимой АВБ, радиочастотные аппликации осуществляются в следующем порядке: верхнее левопредсердное ГС, ГС вены Маршалла, нижнее левопредсердное ГС, верхнее правое предсердное ГС и нижнее правое предсердное ГС через ЛП. Поскольку устранение вагусных реакций во время радиочастотной аблации (РЧА) может служить маркерами эффективности аблации, воздействие в области верхнего правого предсердного ГС в первую очередь может устранить постганглионарные волокна к СУ и ослабить вагусные реакции во время аблации вокруг левосторонних ГС. Кроме того, может выполняться дополнительная аблация в верхних отделах заднеперегородочной стенки в ПП для устранения верхнего правого предсердного ГС. Рутинная аблация в заднемедиальном левопредсердном ГС у пациентов с ВВО нежелательна из-за тесной связи между целевой областью и АВУ. В случае сопутствующей АВБ к процедуре следует добавить аблацию этого ГС через ЛП. У пациентов с синусовой брадикардией/асистолией может быть выбрана селективная аблация верхних и нижних ГС как конечного общего пути иннервации блуждающего нерва СУ. У пациентов с АВБ можно попробовать выполнить аблацию заднемедиального левого предсердного ГС и ГС вены Маршалла. Однако для достижения желаемого ответа атриовентрикулярной проводимости может потребоваться расширенная аблация на другие участки ГС.

Есть некоторые доказательства в пользу целенаправленного воздействия на определенные ганглии в зависимости от варианта вагус-индуцированного состояния. Хотя по этому вопросу нет консенсуса, предлагаемая система представлена в таблице 2.

Таблица 2

Основные ГС и показания для КНА

|

Состояние |

ГС |

|

Кардиоингибиторный вазовагальный обморок |

Верхнее правое ГС |

|

Нижнее правое ГС |

|

|

Верхнее левое ГС |

|

|

Нижнее левое ГС |

|

|

Вагус-ассоциированная дисфункция синусового узла |

Верхнее правое ГС |

|

Нижнее правое ГС |

|

|

Вагус-ассоциированное нарушение атриовентрикулярной проводимости |

Заднемедиальное лево-предсердное ГС |

|

ГС связки Маршалла |

Сокращение: ГС — ганглионарное сплетение.

Этап 5. Выбор энергии аблации

РЧА является основным способом выполнения КНА. Обычно она выполняется в режиме контролируемой мощности с использованием ирригационных катетеров. В медицинской литературе существуют некоторые различия в применении мощности и продолжительности поражения [80]. Чаще используется мощность 30 Вт по задней стенке и крыше ЛП и 40 Вт в остальных областях. В некоторых клиниках используется РЧА с высокой мощностью и короткими аппликациями.

После криобаллонной изоляции легочных вен некоторые авторы отмечали частичную парасимпатическую денервацию сердца, наподобие такой же, как и после РЧА [37]. Кроме того, в условиях эксперимента изучалось применение лазерной аблации для КНА [36].

Этап 6. Интраоперационная оценка эффективности. Конечные точки КНА

Конечная точка процедуры варьируется в зависимости от показаний и от того, было ли желание достичь полной вагусной денервации или нет. Отсутствие реакции на атропина сульфат в конце процедуры является приемлемой конечной точкой в случаях, когда были предприняты попытки полной денервации. Однако, учитывая длительный эффект атропина, повторное тестирование невозможно. В связи с этим в качестве альтернативного метода оценки вагусной денервации могут использоваться ЭСБН или локальная ВЧС. Перспективным способом интраоперационной оценки полноты парасимпатической денервации является тест с фенилэфрином. Этот селективный альфа-адреномиметик вызывает кратковременное повышение периферического сосудистого сопротивления в большом круге кровообращения, что приводит к повышению АД и рефлекторному повышению вагусного тонуса на сердце. При выполнении теста до КНА в сочетании с инвазивным электрофизиологическим исследованием, он позволяет оценить возможности вагусного снижения частоты синусового ритма и точки Венкебаха. В процессе КНА с помощью теста с фенилэфрином возможно выявление неполного эффекта и принятие решения о дополнительных воздействиях. Перед окончанием процедуры контрольный тест помогает подтвердить отсутствие замедления синусового ритма и сохранение высокой точки Венкебаха при проведении через АВУ. Для теста используется капельное введение фенилэфрина со скоростью 3-6 мкг/кг/мин. В качестве критических точек для остановки теста рассматриваются повышение систолического АД >180 мм рт.ст. или снижение частоты сердцебиения <35 уд./мин или переход в атриовентрикулярный узловой ритм [81].

Этап 7. Послеоперационное наблюдение

Учитывая отсутствие результатов долгосрочного наблюдения после КНА, важно тщательно наблюдать за всеми пациентами. Контроль ЭКГ может осуществляться путем периодического мониторирования ЭКС, имплантируемыми петлевыми регистраторами. По мере необходимости возможно выполнение повторных тилт-тестов. Обязательна периодическая оценка симптомов после КНА, по мере необходимости. Следует рассмотреть возможность расширенного наблюдения более 3-5 лет для определения долгосрочной эффективности и безопасности вагусной денервации. Оптимальная методика последующего наблюдения (например, холтеровское или имплантируемое мониторирование, провокационные тесты, такие как массаж каротидного синуса, тест наклона головы вверх и маневры для ситуационного синкопе) должна быть определена в каждом конкретном случае.

Следует учитывать, что частично необратимая и долгосрочная потеря парасимпатических влияний после КНА приводит к снижению физиологической вариабельности сердечного ритма, что может привести к длительному симпатическому доминированию, которое неблагоприятно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Парасимпатическая иннервация имеет антиаритмические эффекты при наличии ишемии миокарда, следовательно устранение парасимпатических нейронов, не способных к регенерации, может привести к пожизненному симпатическому доминирующему состоянию и повышенной восприимчивости к желудочковым нарушениям ритма у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за относительной симпатикотонии. В литературе имеется описание случая повреждения артерии СУ при воздействии на верхнее задне-септальное ГС в ПП. Безопасность процедуры должна быть изучена при долгосрочном наблюдении. В настоящее время не выработаны специализированные протоколы командного принятия решения, стандартизации процедуры КНА и последующего наблюдения пациентов. В настоящее время проводится не менее 12 клинических исследований, направленных на изучение КНА, в т. ч. инициированное в Российской Федерации многоцентровое рандомизированное исследование КНА против «ложной» процедуры при брадиаритмиях с твердой конечной точной в виде имплантации ЭКС (clinical trials identifier, NCT06288633).

Заключение

Таким образом, КНА — это перспективный метод лечения нейрокардиогенных обмороков, функциональной АВБ и дисфункции СУ. Остается малоизученной долгосрочная эффективность КНА и последствия вагусной денервации сердца.

Имеющиеся сегодня научные данные свидетельствуют, что в случае с ВВО, КНА может использоваться как временная мера для подавления симптомов. В некоторых случаях преходящей АВБ и дисфункции СУ, особенно у молодых пациентов, КНА может быть выполнена в качестве альтернативы имплантации ЭКС.

Отношения и деятельность. Работа частично выполнена в рамках государственного задания (Регистрационный номер НИОКТР 124021600052-5).

Чтобы читать статью войдите с логином и паролем от scardio.ru

Ключевые слова

Для цитирования

Горев М.В., Рзаев Ф.Г., Вахрушев А.Д., Михайлов Е.Н. Кардионейроаблация в лечении нейрокардиогенных обмороков и функциональных брадиаритмий. Обзор литературы. Российский кардиологический журнал. 2024;29(4S):6206. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6206. EDN: WNTMBA

Скопировать