Гемодинамические характеристики аортального клапана после операции Ozaki по данным эхокардиографии: многоцентровое ретроспективное исследование

Среди приобретенных пороков сердца наиболее частым является аортальный стеноз [1]. При его тяжелом поражении основным методом лечения является протезирование аортального клапана (АК). На сегодняшний день существует широкий выбор хирургических методов лечения таких больных [2]. Одним из методов лечения является протезирование АК глутаральдегид-обработанным перикардом (операция Ozaki). Подобный способ протезирования впервые был описан Ozaki S и его коллегами в 2007г [3]. Данная операция представляет собой новую хирургическую технику восстановления AК и вызывает растущий интерес со стороны кардиохирургического сообщества, в основном благодаря своим многообещающим клиническим результатам. Ее используют при лечении различных патологий АК, включая аортальный стеноз, аортальную регургитацию (АР), инфекционный эндокардит, двустворчатый АК и аннуло-аортальную эктазию [3-5]. При операции Ozaki сохраняется физиологическое движение кольца АК благодаря отсутствию каркаса, присутствующего в механических и биологических протезах. Это приводит к отличным гемодинамическим характеристикам с низкими градиентами давления на АК и с максимальной эффективной площадью открытия (ЭПО) АК [6]. В ранее проведенных исследованиях были опубликованы обнадеживающие непосредственные и среднесрочные результаты данной операции [4][7][8].

Цель исследования: оценить гемодинамические характеристики АК после операции Ozaki по данным эхокардиографии (ЭхоКГ).

Материал и методы

В ретроспективное многоцентровое исследование включены 277 пациентов с патологий АК, которые были прооперированы в 2017-2022гг в пяти центрах России. Всем больным на догоспитальном этапе выполняли трансторакальную ЭхоКГ, интраоперационную чреспищеводную ЭхоКГ, в раннем послеоперационном периоде и перед выпиской трансторакальную ЭхоКГ. Для оценки тяжести несоответствия пациента протезу (НПП) использовалась соответствующая классификация, предложенная в 2016г Европейской ассоциацией сердечно-сосудистой визуализации (EACVI) [9]. Интраоперационно и в послеоперационном периоде по ЭхоКГ помимо общепринятых стандартизованных данных [2] оценивали степень регургитации, дисфункцию АК, градиенты давления, площадь открытия АК (рис. 1). Последующее наблюдение было у всех пациентов (100%). Медиана периода наблюдения составила 23 (13-32) мес. Средний период ЭхоКГ наблюдения составила 21±10 мес. После выписки ЭхоКГ выполнена 175 (63,2%) больным, которая выполнялась в поликлинике по месту жительства или в клинике, где оперировался больной.

Основные конечные точки: непосредственные ЭхоКГ результаты (пиковый градиент на АК, средний градиент на АК, ЭПО АК, степень АР), среднесрочные клинические (трехлетняя выживаемость, трехлетняя свобода от реоперации, трехлетняя свобода от АР ≥2 степени) и ЭхоКГ результаты (пиковый и средний градиент на АК, ЭПО АК, степень регургитации, степень кальциноза АК).

Хирургическая техника, используемая во всех участвующих центрах, была ранее описана и опубликована [9].

Статистический анализ. Статистическая обработка материала выполнялась с использованием пакета программного обеспечения IBM SPSS Statistics 26 (Chicago, IL, USA) и Jamovi (Version 1.6.9) (Computer Software). Выполнена проверка всех количественных переменных на тип распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Количественные признаки, имеющие распределение близкое к нормальному, описывали в форме среднего значения и стандартного отклонения (M±SD), в случае отличного от нормального распределения в виде медианы и 25-й, 75-й процентили (Me [Q1-Q3]). Качественные переменные описывали абсолютными (n) и относительными (%) значениями. При сравнении связанных количественных переменных, отличных от нормального распределения (градиенты давления, площадь открытия клапана до и после операции Ozaki), использовался критерий Уилкоксона. Критериями оценки выживаемости установлены: кумулятивная выживаемость — промежуток между датой операции и датой смерти от любой причины, отсутствие реопераций на АК — промежуток между датой операции и датой реоперации на АК, отсутствие АР ≥2 степени — промежуток между датой операции и датой развития АР ≥2 степени. На основании этого были построены кривые Каплана-Мейера.

Результаты

Популяция

По половому признаку пациенты распределились следующим образом: мужчин — 123 (44,4%), женщин — 154 (55,6%). Средний возраст больных составил 66 (61-70) лет, минимальный возраст 10 лет, максимальный возраст 83 года. Основным показанием к операции был выраженный аортальный стеноз в 255 (92,1%) случаях. В 88 случаях (31,9%) морфологически имел место двустворчатый АК. При дооперационной ЭхоКГ медиана диаметра фиброзного кольца (ФК) АК составила 21 (20-22) мм, больных с малым ФК АК (≤21 мм) — 174 (62,8%), систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) — 28 (24-36) мм рт.ст., а пациентов с СДЛА ≥25 мм рт.ст. — 154 (55,6%). У большинства больных имелась сохранная фракция выброса левого желудочка — 59 (55-64)%. Площадь открытия АК составила 1 (1-1) см2, пиковый и средний градиент на АК — 74±30 (71-78) мм рт.ст. и 40 (27-53) мм рт.ст. Средняя толщина межжелудочковой перегородки составила 12 (11-17) мм, а толщина задней стенки левого желудочка 12 (10-15) мм. Исходные характеристики пациентов представлены в таблице 1.

Периоперационные и послеоперационные события

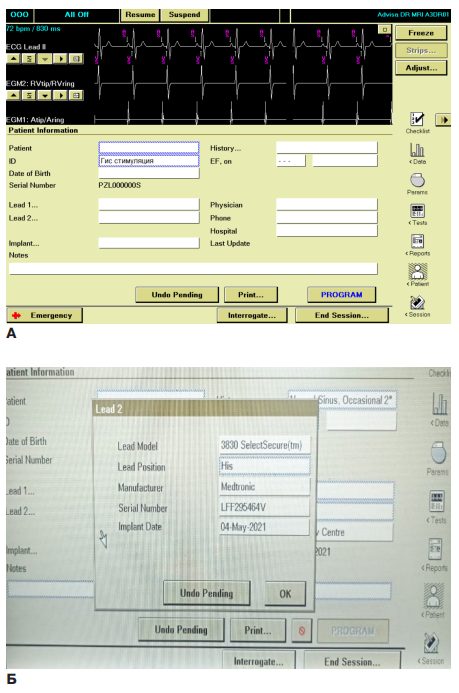

Ни в одном случае не было конверсий, т. е. перехода на протезирование механическим или биологическим протезами. У повторных больных использовался ксеноперикард в 4 (1,4%) случаях. Комбинированные вмешательства выполнены у 144 (41,2%) больных. Продолжительность операции составила 235 (202-282) мин, время искусственного кровообращения — 112 (95-130) мин, время ишемии миокарда — 87 (75-103) мин (табл. 2). Госпитальная летальность составила 1,8%, частота случаев острого почечного повреждения, потребовавших проведения гемодиализа — 4 (1,4%), нарушений проводимости, потребовавших имплантации кардиостимулятора — 2 (0,7%), рестернотомия по поводу кровотечения в 6 (2,2%) случаях, инсульт развился у 2 пациентов (0,7%) без неврологического дефицита, период госпитализации составил 14 (11-20) дней (табл. 3).

Послеоперационный ЭхоКГ контроль

Медиана пикового и среднего градиентов давления на АК после операции Ozaki статистически значимо уменьшились (p<0,001) по сравнению с исходными значениями и составили 12 (8-16) мм рт.ст. и 6 (4-8) мм рт.ст. (рис. 2 А, Б), а медиана ЭПО АК увеличилась (р<0,001) по сравнению с исходными значениями и составила 2,0 (2,0-3,0) см2 (табл. 3 и рис. 2 В). Ни у одного из пациентов не было тяжелой АР, средней или тяжелой степени НПП (табл. 3).

Среднесрочные результаты

ЭхоКГ после выписки выполнили 175 (63,2%) больным, средний период эхокардиографического контроля составил 21±10 мес. В динамике пиковый и средний градиенты давления на АК в среднесрочном периоде по сравнению с 1 нед. данными после операции статистически значимо не изменились (p=0,220 и p=0,542) и составили 12 (9-15) мм рт.ст. и 6 (4-8) мм рт.ст., а ЭПО АК в среднесрочном периоде статистически значимо уменьшилась (p<0,001) по сравнению с 1 нед. данными и составила 2 (2-2) см2, однако эти изменения не были клинически значимыми. У 84 (48%) больных недостаточность на АК отсутствовала, у 77 (44%) больных имелась минимальная недостаточность, у 6 (3,4%) имелась умеренная и 7 (4%) выраженная недостаточность. Ни у одного пациента не было кальциноза клапана по данным ЭхоКГ. Используя кривую Каплана-Мейера, 3-летняя выживаемость после операции Ozaki составила 90,2%, трехлетняя свобода от повторных операций на АК составила 95%, а трехлетняя свобода от АР ≥2 степени — 88% (рис. 3).

Рис. 1. Контрольная интраоперационная чреспищеводная ЭхоК Г.

Примечание: А — высота коаптации после операции Ozaki, Б — АК в систолу после операции Ozaki, В — АК в диастолу после операции Ozaki.

Сокращение: АК — аортальный клапан.

Таблица 1

Базовая характеристика пациентов

|

Параметры |

n=277 |

|

Возраст, года, медиана (25 и 75 перцентили) |

66,0 (61,0-70,0) |

|

Мужчины, n (%) |

123 (44,4) |

|

ИМТ, кг/м2, медиана (25 и 75 перцентили) |

29 (27-33) |

|

ППТ, м2, медиана (25 и 75 перцентили) |

2 (2-2) |

|

ХСН III-IV функционального класса, n (%) |

124 (44,8) |

|

Сопутствующая патология, n (%) |

|

|

ИБС |

121(43,7) |

|

Перенесенный ИМ |

36 (13) |

|

ХОБЛ |

29 (12,6) |

|

Показания к хирургии, n (%) |

|

|

Тяжелый аортальный стеноз |

255 (92,1) |

|

Изолированная тяжелая аортальная регургитация |

20 (7,2) |

|

Причина дисфункции АК, n (%) |

|

|

Инфекционный эндокардит |

12 (4,3) |

|

Двухстворчатый АК |

88 (31,9) |

|

Дооперационные эхокардиографические параметры |

|

|

ФВ ЛЖ, %, медиана (25 и 75 перцентили) |

59 (55-64) |

|

СДЛА мм рт.ст., медиана (25 и 75 перцентили) |

28,0 (24,0-36,0) |

|

СДЛА ≥25 мм рт.ст., n (%) |

154 (55,6) |

|

ФК АК, мм, медиана (25 и 75 перцентили) |

21 (20-22) |

|

ФК АК ≤21 мм, n (%) |

174 (62,8) |

|

Площадь открытия АК, см2, медиана (25 и 75 перцентили) |

1 (1-1) |

|

Пиковый градиент давления на АК, мм рт.ст., |

74±30 (71-78) |

|

Средний градиент давления на АК, мм рт.ст., |

40 (27-53) |

|

Толщина МЖП, мм, медиана (25 и 75 перцентили) |

12 (11-17) |

|

Толщина ЗС ЛЖ, мм, медиана (25 и 75 перцентили) |

12 (10-15) |

Сокращения: АК — аортальный клапан, ДИ — доверительный интервал, ЗС ЛЖ — задняя стенка левого желудочка, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, ИМТ — индекс массы тела, МЖП — межжелудочковая перегородка, ППТ — площадь поверхности тела, СДЛА — систолическое давление в легочной артерии, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ФК — фиброзное кольцо, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ХСН — хроническая сердечна недостаточность.

Таблица 2

Операционные параметры

|

Параметры |

n=277 |

|

Длительность, мин |

|

|

Операции, медиана (25 и 75 перцентили) |

235 (202-282) |

|

ИК, медиана (25 и 75 перцентили) |

112 (95-130) |

|

ИМ, медиана (25 и 75 перцентили) |

87 (75-103) |

|

Комбинированные вмешательства, n (%) |

144 (41,2%) |

Сокращения: ИК — искусственное кровообращение, ИМ — ишемия миокарда.

Таблица 3

Послеоперационные данные

|

Параметры |

n=277 |

|

Госпитальная летальность, n (%) |

5 (1,8) |

|

Аортальная регургитация, n (%) |

|

|

Отсутствует |

183 (66,1) |

|

Незначительная |

91 (32,9) |

|

Умеренная |

3 (1) |

|

Тяжелая |

0 |

|

Пиковый градиент на АК, мм рт.ст., |

12 (8-16) |

|

Средний градиент на АК, мм рт.ст., |

6 (4-8) |

|

ЭПО, см2, медиана (25 и 75 перцентили) |

2 (2-3) |

|

Умеренное-тяжелое НПП, n (%) |

0 |

|

ФВ ЛЖ, %, медиана (25 и 75 перцентили) |

58 (54-62) |

|

Реоперация по поводу кровотечения, n (%) |

6 (2,2) |

|

Имплантация ЭКС, n (%) |

2 (0,7) |

|

Пункция перикарда, n (%) |

3 (1,1) |

|

Плевральная пункция, n (%) |

27 (9,7) |

|

Инсульт, n (%) |

2 (0,7) |

|

ИЭ, n (%) |

0 (0) |

|

ОПП, n (%) |

4 (1,4) |

|

Период госпитализации, дней, медиана (25 и 75 перцентили) |

14 (11-20) |

Сокращения: АК — аортальный клапан, ИЭ — инфекционный эндокардит, НПП — несоответствие пациент-протез, ОПП — острое почечное повреждение, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка, ЭКС — электрокардиостимулятор, ЭПО — эффективная площадь открытия.

Рис. 2. Послеоперационные ЭхоКГ параметры.

Примечание: А — пиковый градиент давления на АК в динамике, Б — средний градиент давления на АК в динамике, В — площадь открытия АК в динамике.

Сокращение: АК — аортальный клапан.

Рис. 3. Кривая Каплана-Мейера для клинических исходов

Примечание: А — выживаемость пациентов, Б — свобода от реоперации, В — свобода от АР ≥2 степени.

Сокращения: АК — аортальный клапан, АР — аортальная регургитация

Обсуждение

Техника использования аутоперикарда в хирургии АК не новая. Еще в 1963г Bjoerk VO и Hultquist G выполнили протезирование АК аутоперикардом [10]. Однако широкого распространения техника не получила из-за непрочности необработанного аутоперикарда и деградации в последующем. Интерес к глутаральдегид-обработанному перикарду возобновился после публикации Ozaki S, et al. в 2007г [3]. На наш взгляд, Ozaki S выделил три принципиальных отличия использования аутоперикарда в хирургии АК от его предшественников:

1) стандартизация и использование специальных шаблонов для вырезания створок в зависимости от межкомиссуральных расстояний,

2) концентрация глутаральдегида изменена на 0,6%,

3) вырезания створок из аутоперикарда значительно большего размера чем нативные створки, что позволит в будущем служить более продолжительный срок.

Не так давно был опубликован документ для стандартизации методики, т. к. разные клиники начали использовать разные технологии и модификации [6].

Ozaki S, et al. сообщили о среднем пиковом градиенте давления 15,2±6,3 мм рт.ст. через 8 лет наблюдения [4]. Iida Y, et al. сообщили, что пиковый градиент давления на АК через 1 нед. после операции и 26 мес. составил 23,1±14,5 мм рт.ст. и 19±8,6 мм рт.ст., соответственно [11]. В серии у Koechlin L, et al. пиковый и средний градиент составили 12 (8-17) мм рт.ст. и 6 (5-9) мм рт.ст. [12]. Krane M, et al. сообщили, что пиковый и средний градиенты давления составили 16,1±8,1 мм рт.ст. и 8,9±3,8 мм рт.ст., соответственно, а средняя ЭПО АК — 2,1±0,7 см2 при выписке, такие показатели оставались стабильными в течение 1 года наблюдения [13]. Аналогичные результаты были опубликованы Benedetto U, et al.: пиковый и средний градиенты давления на АК и 16±3,7 мм рт.ст. и 9±2,2 мм рт.ст. через в 12,5 мес. [14]. В Италии Pirola S, et al. сообщили, что пиковый и средний градиенты давления на АК составили 10,9±5,4 мм рт.ст. и 7,5±3,9 мм рт.ст. через 3 мес. после операции [15]. Во Вьетнаме Ngo HT, et al. сообщили, что пиковый и средний трансклапанные градиенты составили 11,9±2,3 мм рт.ст. и 6,8±1,4 мм рт.ст. через 1 нед. [16]. В Швейцарии Khatchatourov G, et al. сообщили, что пиковый и средний трансклапанные градиенты составили 14±5 и 8±3 мм рт.ст. через 24 мес. [17]. Низкие градиенты естественно связаны с большим ЭПО АК. Krane M, et al. сравнили ЭПО АК между пациентами, перенесшими операцию Ozaki и протезирование АК протезом Trifecta (St Jude Medical), который, как известно, обладает лучшим гемодинамическим профилем (более низкие градиенты) по сравнению с другими имеющимися биологическими протезами [13]. Послеоперационные гемодинамические показатели как градиенты давления на АК и ЭПО были лучше после операции Ozaki. Так, по нашим данным, пиковый и средний градиенты давления составили 12 (9-15) мм рт.ст. и 6 (4-8) мм рт.ст., а ЭПО АК составила 2 (2-2) см2 (табл. 4).

Таблица 4

ЭхоКГ данные в среднесрочном периоде

|

Параметры |

n=175 |

|

Аортальная недостаточность, n (%) |

|

|

Отсутствует |

84 (48) |

|

Незначительная |

77 (44) |

|

Умеренная |

6 (3,4) |

|

Тяжелая |

7 (4) |

|

Пиковый градиент на АК, мм рт.ст., медиана (25 и 75 перцентили) |

12 (9-15) |

|

Средний градиент на АК, мм рт.ст., медиана (25 и 75 перцентили) |

6 (4-8) |

|

ЭПО, см2, медиана (25 и 75 перцентили) |

2 (2-2) |

|

Умеренное-тяжелое НПП, n (%) |

0 |

|

ФВ ЛЖ, %, медиана (25 и 75 перцентили) |

57 (54-62) |

Сокращения: АК — аортальный клапан, НПП — несоответствие пациент-протез, ЭПО — эффективная площадь открытия, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка.

Согласно литературным данным частота умеренного НПП после протезирования АК колеблется от 20 до 70%, а тяжелого НПП — от 2 до 11% [18]. В последующем было показано, что НПП увеличивает госпитальную и отдаленную летальность [19]. Операция Ozaki сохраняет естественное участие кольца в сердечным цикле, тем самым приводит к отличным гемодинамическим показателям с максимальной ЭПО АК. У пациентов с узким ФК АК после операции Ozaki гемодинамические показатели оказались лучше, чем после использования биологических протезов, пиковый градиент давления на АК составил 18,3±9,4 мм рт.ст., а индексированная ЭПО АК 1,18±0,35 см2/м2 [20]. Sá MP, et al. проанализировали результаты 106 пациентов с узким ФК АК, кому была выполнена операция Ozaki [21]. Так, по их данным, пиковый и средний градиенты после операции составили 11,8±5,9 мм рт.ст. и 7,3±3,5 мм рт.ст., соответственно, а ЭПО АК — 2,5±0,4 см2, индексированная ЭПО АК — 1,3±0,3 см2/м2 [21]. По данным других авторов, в среднесрочном периоде по сравнению с ранним послеоперационным периодом снизились пиковый и средний градиенты на АК (пиковый с 22,9±5,9 мм рт.ст. до 18,3±9,4 мм рт.ст., средний с 11,7±6,0 мм рт.ст. до 9,3±5,4 мм рт.ст.), а индексированная ЭПО увеличилась с 1,02±0,26 см2/м2 до 1,18±0,35 см2/м2 [19]. Таким образом, было показано, что операция Ozaki имеет отличные гемодинамические показатели не только у больных с нормальным ФК АК, а также у больных с узким ФК АК.

Заключение

Операция Ozaki у больных с патологией АК имеет хорошие непосредственные и среднесрочные гемодинамические показатели по данным ЭхоКГ. Дальнейшее наблюдение за этими пациентами необходимо для оценки отдаленных результатов этой новой, перспективной процедуры. Сохраняется потребность в проведении крупномасштабных рандомизированных контролируемых исследований, сравнивающих хирургию Ozaki протезирования АК с использованием биологического протеза.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.